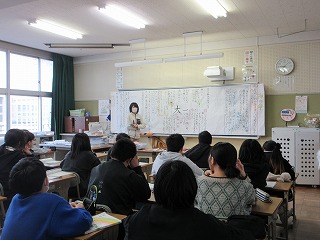

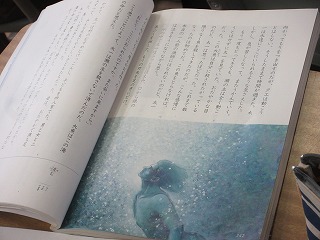

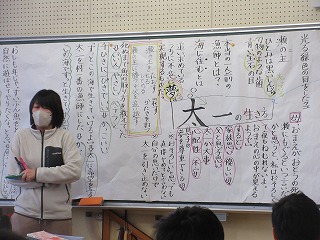

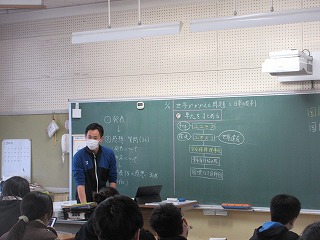

6年生の国語は「海の命」の学習が佳境にはいってます。

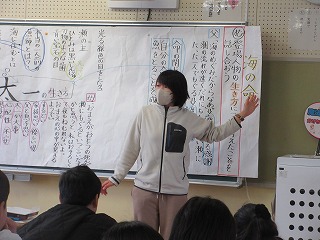

物語は佳境に入り、今日まで、登場するそれぞれの人物の生き方について考えてきました。今日はその「生き方」について、自分の考えをまとめる活動です。

この作品に出てくる人物にとって、「海」とはどんな存在なんだろうね。それを考えることが、「太一」の気持ちの変化を考えることにも繋がっているみたいだね。

まとめた自分の考えをクラスで共有して、友達の考えを聞いて感じたことを振り返ってみよう。がんばれ、6年生!

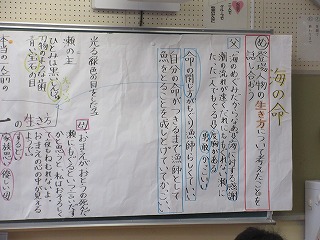

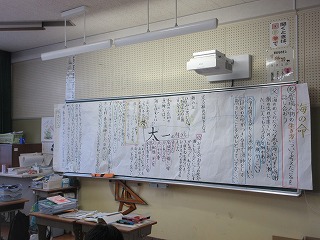

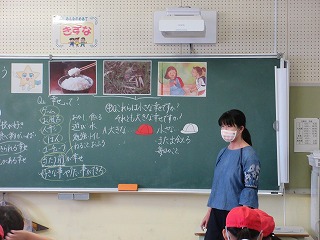

さて、今回の「海の命」の授業で雅子Tは「黒板にチョークで書く」ではなく、長くつないだ「模造紙(もぞうし)」を使用しました。

「黒板に書く」ということをただ惰性(だせい)で行うのではなく、その意義・目的をよく理解して効果的に用いることが重要で、この黒板をどう生かすか、あらかじめ書く内容、レイアウト、色などの計画を考えることを「板書計画」といいます。

黒板は1時間の授業が終わると消されてしまいます。そこで、雅子Tは、「授業の一貫した流れが見える板書」を目指すために、あえて消すことができない「模造紙」を使いました。

心情の変化や、気持ちの移り変わり、何が影響を与えたか、どんな出来事があったのかなどを、右端から始まり、左端にかけて、どんな授業を進めてどんな学習をしてきたかが、見れば分かるようになっているんです。しかも、お友達の意見や考えもしっかり残されていて、とてもわかりやすい模造紙板書です。

黒板や ホワイトボード、最近ではICT機器を利用するなど、様々な方法がありますが、それでも「基本は同じ」です。

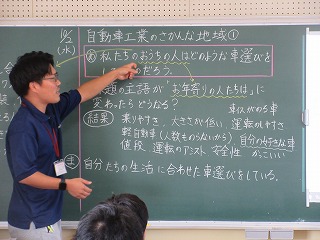

この「板書計画」こそ、われわれ教員がとくに力をそそぎ、授業を作っていく「もと」になっているんです。

授業において、無造作に黒板を書くことは、絶対にありえないんです。

先生たちは、必ずといっていいほど「ネタ帳」をもっています。授業前には、単元計画をつくり、その1時間の授業の「めあて」と「方法」を考えます。そして、各時間の板書計画を作り、授業にのぞむんです。小学校は1時間が勝負です。一発勝負です。

中学校では、クラスを複数もちますので、「使い回し」ができます。けど、授業で使うギャグなどを1度使ったのに、それを忘れて同じクラスで同じギャグを言って、「まずい雰囲気になる」ことがあるんですよ。

なので、わたしなんかは、この「ネタ帳」の端に、いつ、どのクラスで、どのギャグを使ったかをメモするようにしていました。

「ネタ帳」は絶対人には見せません。「企業秘密」ですから。