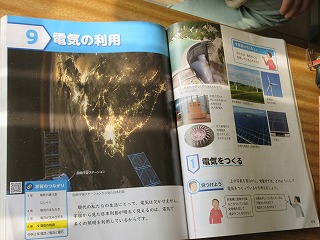

6年生の理科は「電気の利用」です。みんなが毎日使う「電気」、その電気はどうやって作られているんだろうね。

火力発電、風力発電、水力発電などが教科書に紹介されています。なかでも「水力発電」の画像にある「ダム」は、このあたりにはないので、お友達にとってもなじみがないのが正直なところだよね。

そこで、「雅子のお告げ」です。

雅子T「水力発電は水をどう利用して発電させるんだろうね。グループで考えてみましょう!」

お友達「ダムのなかに秘密があるような気がするな~。見えないもんね」

お友達「ダムにためられた水の中に『風車』みたいなものがあって、それを水の流れをつかって回すんじゃないかな~」

お友達「水車ってのがあるもんね。う~ん、それとも、水溶液みたいに何かと何かがくっつくことで電気が発生するのかも」

みんなの発表を聞くと、どうやら「回転」「回転させる」という言葉が多かったね。その「回転」がキーワードとなりそうだね。

そこで、雅子Tが「手回し発電機 発電くん」を出してくれましたよ。

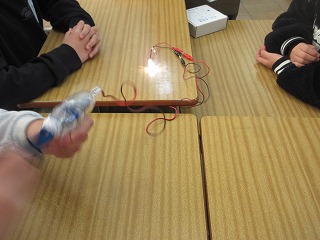

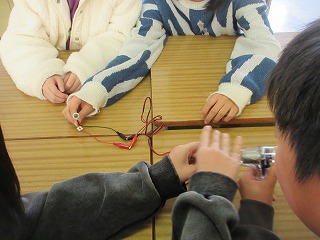

発電くんに豆電球をセットしたソケットをつなげて、発電くんについている「ハンドル」をぐるぐるまわすと・・・

豆電球がついたね。電気が発生したということだね。けど、残念ながらハンドルを回す力が一定でないと安定して電気が発生しないこともわかったね。

しかも、豆電球に光をともすだけでも、けっこう大変だったよね。

安定して、電気を供給する方法や電気をためる方法にも着眼して、今後も実験を進めていこうね。

各教室には、加湿器「しめっけちゃん」が動いています。教室内が乾燥しないこともインフルエンザ等の感染症予防にもなります。

この「しめっけちゃん」を動かすには結構な電気が必要です。花園小学校は教室数が多いので、全教室の「しめっけちゃん」を同時に動かすと、電気がダウンしてしまうんだよね~。ここからも電気の量や強さなどの問題解決の方法等を考えとみよう。

たのむぞ6年生!